Das Antarktische Ozonloch

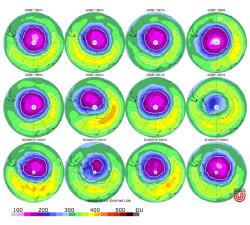

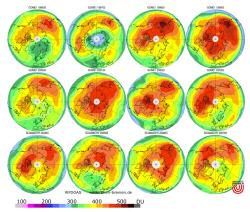

Seit Ende der 70er Jahre zeigten Messungen über der britischen Antarktisforschungsstation Halley Bay eine massive Abnahme der atmosphärischen Gesamtozonmenge am Ende des südhemisphärischen Winters. Die riesige geographische Ausdehnung dieses „Ozonlochs“ (entsprechend der Fläche von Russland) wurde durch Messungen des amerikanischen Satellitengerätes TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) bestätigt. In Abbildung 1 ist das Ozonloch über der Antarktis für den Monat Oktober der Jahre 1995 bis 2006 dargestellt – gemessen mit den europäischen Satelliteninstrumenten GOME und SCIAMACHY.

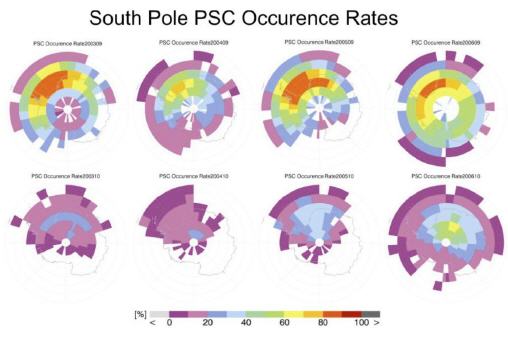

Nachdem unmittelbar nach der Entdeckung des Ozonlochs verschiedene wissenschaftliche Erklärungsansätze miteinander konkurrierten, konnte im südhemisphärischen Frühling des Jahres 1987 Chlor als Ursache der Ozonvernichtung durch Flugzeugmessungen über der Antarktis identifiziert werden. Mittlerweile sind die physikalischen und chemischen Prozesse, die zur massiven Ozonvernichtung innerhalb des Ozonlochs führen, gut verstanden. Von großer Bedeutung für die Freisetzung von Chlor sind Polare Stratosphärische Wolken (kurz PSCs vom engl. Polar Stratospheric Clouds), die sich in der polaren Winterstratosphäre in Höhen zwischen ca. 12 und 25 km bilden (siehe Abbildung 2), wenn die Temperaturen unter einen Schwellenwert von etwa -78°C fallen. Auf den PSC Partikeln laufen chemische Reaktionen ab, die zu einer Umwandlung reaktionsträger Chlor-Reservoirverbindungen in Cl2 führen. Cl2 wird nach dem Ende der Polarnacht durch Sonnenlicht in zwei Cl gespalten. Die Cl Radikale nehmen nun wiederum am katalytischen Ozonabbau teil, und führen in Höhen von 15 – 20 km zu fast vollständiger Ozonvernichtung.

Ein massiver Ozonabbau wurde auch in einigen arktischen Wintern in der Nordhemisphäre beobachtet, jedoch variiert der chemische Ozonabbau stark und ist abhängig von der Meteorologie des jeweiligen Winters. Das liegt vor allem daran, dass die stratosphärischen Temperaturen im Winter in der Arktis höher sind als über der Antarktis und deshalb die polaren stratosphärischen Wolken eher sporadisch auftreten und nicht so verbreitet gebildet werden.

|

|

- Abbildung 1 (größere Bilder per Klick):

- Links: Ozonverteilung über der Antarktis im Oktober in den Jahren 1995 bis 2006 aus Messungen von GOME und SCIAMACHY.

- Rechts: Ozonverteilung über der Arktis im März der Jahre 1996 bis 2007. Gezeigt ist hier die mittlere Dicke der Ozonschicht jeweils ausgedrückt in Dobsoneinheiten (DU).

- Während die starke Abnahme im Ozon über der Antarktis jedes Jahr ihr Maximum Anfang Oktober erreicht, variiert die Dicke der Ozonschicht über der Nordhemisphäre und der Arktis sehr stark von Jahr zu Jahr, wobei in warmen arktischen Wintern mehr, in kalten Wintern weniger Ozon beobachtet wird.

- In einzelnen sehr kalten arktischen Wintern (wie etwa 1997) sind massive Ozonverluste beobachtet worden, die fast an Werte im antarktischen Ozonloch heranreichen. Auch in der Antarktis gab es starke stratosphärische Erwärmungen, die im Jahre 2002 zu einer Abschwächung des Ozonlochs führte. Die Variabilität von Jahr zu Jahr erfordert lange Messreihen, bevor die Erholung der Ozonschicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Die gezeigten Messungen wurden am Institut für Umweltphysik der Universität Bremen ausgewertet.

|

- Abbildung 2 (größeres Bild per Klick):

- Häufigkeit der von SCIAMACHY beobachteten polaren stratosphärischen Wolken (PSC, engl. polar stratospheric clouds) über der Antarktis.

- Obere Reihe: September der Jahre 2003 bis 2006.

- Untere Reihe: Oktober der Jahre 2003 bis 2006. Eine wichtige Vorraussetzung für den massiven Ozonabbau ist die Bildung von polaren stratosphärischen Wolken bei kalten Temperaturen unter -78° C zwischen 17 und 25 km Höhe. Auf den Oberflächen dieser Wolken werden inaktive Chlorverbindungen, sogenannte Reservoirgase, schnell in aktives Chlor umgewandelt, das bei zunehmender Sonneneinstrahlung im polaren Frühling den katalytischen Ozonabbau antreibt. Im September und Oktober 2004 war die Häufigkeit der PSCs niedriger als in anderen Jahren und entsprechend mehr Ozon wurde im Oktober 2004 über der Antarktis beobachtet (s. Abb. 1).

(Weiter: Montrealer Protokoll)

|

Institut für Umweltphysik (IUP) Institut für Fernerkundung (IFE) Universität Bremen Otto-Hahn-Allee 1 28359 Bremen Deutschland Kontakt zum IUP |

|

|